- Formation de notre System Solaire. -

Le détail des planètes se trouve sur une autre page;

Notre Système solaire avec son étoile ...(Soleil)

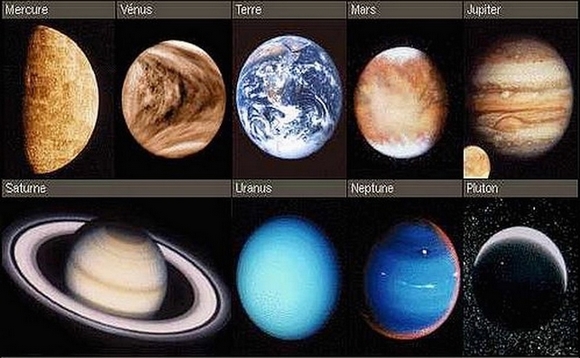

Notre Système solaire est composé, d'une "étoile" le Soleil. Par ordre de distance croissante à celui-ci, se trouve 4 planètes telluriques internes (Mercure, Vénus, la Terre et Mars), d'une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, et de 4 autres planètes, des géantes externes.

Il y a deux géantes gazeuses ce sont Jupiter et Saturne, et deux planètes géantes de glaces que sont Uranus et Neptune) et de la ceinture de Kuiper, composée elle-même d’objets glacés. L'héliopause, limite magnétique du Système solaire, est définie par l'arrêt des vents solaires face au vent galactique. Bien au-delà se trouve le nuage d'Oort, sphère d’objets épars.

La limite

gravitationnelle du Système solaire se situe bien plus loin encore, jusqu'à 1 ou

2 années-lumière du Soleil.

Toutes les planètes du Système solaire possèdent des satellites en

orbite, tandis que chacune des quatre planètes externes est en outre entourée

d’un système d'anneaux de poussière et d’autres particules.

La question n'est toujours pas tranchée, près de quarante ans après la première découverte du mystérieux radioélément dans les reliques de notre système. Certaines données venues des météorites peuvent nous faire penser que notre Soleil a peut-être vu le jour dans des circonstances particulières. Tout a démarré par des poussières d'étoiles disséminées dans une région de la Voie lactée. Une gigantesque nébuleuse qui, il y a 4,56 milliards d'années, s'est effondrée sur elle-même, formant un globe de plus en plus dense et chaud. Jusqu'à ce que, en son centre, la température franchisse le seuil des 15 millions de degrés, à partir duquel se déclenchent les réactions de fusion nucléaire.

Le Soleil était né ! Le scénario actuel de formation des étoiles (et de notre soleil) de faible masse et de masse intermédiaire jusqu'à quelques masses solaires, soit la grande majorité des étoiles est schématiquement représenté sur la figure 1.

Une nébuleuse se contracte gravitationnellement et se fragmente pour donner des cœurs protostellaires , fig 2. Dans ceux-ci, se forme au centre une étoile qui grossit par accrétion de la matière environnante; un disque d'accrétion et une enveloppe circumstellaire accompagnent cette étoile. L'accrétion est accompagnée d'éjection d'une partie significative de la matière chutant sur l'étoile sous la forme de jets d'éjection polaires fig 3.

Dans le disque d'accrétion se forment des corps par agrégation de poussière appelés planétésimaux. Une fois atteinte une masse critique, ces planétésimaux se mettent à leur tour à accrétés la matière environnante pour former des planètes fig 4. L'accrétion sur l'étoile et les planètes ainsi que l'éjection finissent par épuiser la matière présente autour de l'étoile : celle-ci est alors « nue » et entourée d'un système planétaire.

C’est dans les nébuleuses qu’apparaissent les étoiles. Une nébuleuse est

constituée principalement de gaz et de poussières et peut s’étendre sur

plusieurs dizaines ou centaines d’années-lumière. Il existe des nébuleuses très

connues des astronomes, telles que la nébuleuse d’Orion et la nébuleuse de la

Carène.

I y a

environ 4,6 milliards d’années avant n otre ère. À la place du système

solaire actuel se trouvait une nébuleuse gigantesque. (ici a gauche,

c'est celle de l'aigle) À l’intérieur de cette nébuleuse, un incroyable

spectacle est en train de se produire :tout se heurte, se bouscule et

refroidi. Un nuage froid extrêmement dense, composé d’hydrogène et d’hélium,

tourne sur lui-même. De plus en plus vite. Cette extrême vélocité finit par le

faire s’effondrer et s’aplatir sous l’effet de la gravitation. Il se tasse de

plus en plus et sa température se met à grimper d’une façon inimaginable. Tous

les débris de matière se trouvant à proximité sont attirés vers le nuage.

otre ère. À la place du système

solaire actuel se trouvait une nébuleuse gigantesque. (ici a gauche,

c'est celle de l'aigle) À l’intérieur de cette nébuleuse, un incroyable

spectacle est en train de se produire :tout se heurte, se bouscule et

refroidi. Un nuage froid extrêmement dense, composé d’hydrogène et d’hélium,

tourne sur lui-même. De plus en plus vite. Cette extrême vélocité finit par le

faire s’effondrer et s’aplatir sous l’effet de la gravitation. Il se tasse de

plus en plus et sa température se met à grimper d’une façon inimaginable. Tous

les débris de matière se trouvant à proximité sont attirés vers le nuage.

Au centre de ces nuages, une zone ultra-compacte se dessine et finit par donner

naissance à plusieurs protoétoiles. Notre Soleil a suivi ce model.

Cette zone centrale attire de plus en plus de matière qui vient s’y

agréger et Une protoétoile prend naissance en prenant de plus en plus de masse

et devient de plus en plus chaude.

Ce processus va durer environ cinquante millions d’années, jusqu’à ce que la

température soit si élevée (15 millions de degrés), que des réactions

thermonucléaires vont se mettre en route, engendrant la fusion de l’hydrogène.

Ces réactions produisent un dégagement d’énergie colossal.Notre protoétoile

vient de s’allumer pour la première fois de son existence ! Plusieurs centaines

de milliers d’années après ce premier allumage, notre étoile est enfin née. Et

depuis, son hydrogène ne cesse de brûler. Et il brûlera encore durant 5

milliards d’années...

À ce stade de son existence, elle est encore assez instable, et éjecte une grande partie d’hélium et d’hydrogène. Pour le moment elle est seule, aucune planète n’existe encore pour l’accompagner.

Voici la suite expliquée en image. Notre System Solaire est né .

Ci dessous: Les Piliers créant une étoile de la nébuleuse aigle.

Voici un exemple réel d'une formation planétaire.

Les images de Visir (à gauche) ont révélé un disque étendu d'un rayon d'au

moins 370 unités astronomiques à un stade primaire d'évolution. Ce disque, de

géométrie très particulière, n'est pas plat, mais s'évase régulièrement lorsque

l'on s'éloigne de l'étoile, pour atteindre une épaisseur de 360 unités

astronomiques.

Les images de Visir (à gauche) ont révélé un disque étendu d'un rayon d'au

moins 370 unités astronomiques à un stade primaire d'évolution. Ce disque, de

géométrie très particulière, n'est pas plat, mais s'évase régulièrement lorsque

l'on s'éloigne de l'étoile, pour atteindre une épaisseur de 360 unités

astronomiques.

C'est la première fois qu'une telle structure, prédite par certains modèles,

est directement mise en évidence autour d'une étoile massive. Dans une telle

géométrie, tout point de la surface du disque reçoit la lumière de l'étoile.

Cette lumière est absorbée par les poussières à la surface du disque ; celles-ci

maintiennent donc le disque relativement « chaud » loin de l'étoile.

Il

s'agit d'un bel exemple de disque protoplanétaire puisqu'il contient

suffisamment de matière pour que des planètes puissent se former. Celui-ci va

faire l'objet de multiples campagnes d'observations, notamment pour « zoomer »

sur les zones les plus internes du disque, plus denses, où des embryons de

planètes existent peut-être. déjà.

- Notre étoile (Soleil)-

Le Soleil fait partie d'un système stellaire d'environ 140

milliards d'étoiles : C'est notre voie lactée,

Le Soleil occupe une position périphérique à 28 000 années-lumière du centre, autour duquel il tourne à une vitesse de 225 km/s. Il effectue une révolution en 250 millions années. Le Soleil est seul et n'appartient pas à un système binaire. Il est l'étoile centrale de notre système planétaire, autour duquel tournent, dans l'état actuel de nos connaissances, 8 planètes, 5 planètes naines et des millions d'astéroïdes. (en cours de mise a jour a venir)

Le Soleil est l'objet le plus gros du Système Solaire. Il contient plus de 99.8% de la masse totale du Système Solaire. Aujourd'hui, la composition chimique du Soleil est de 75% d'hydrogène et 25% d'hélium en masse (92.1% d'hydrogène et 7.8% d'hélium en nombre d'atomes) ; il contient également quelques métaux (0.1%). Les conditions au cœur du Soleil sont extrêmes :14 000 000 K, et la pression est de 2850 millions d'atmosphères.

-Toutes ces valeurs permettent de dire que le Soleil est constitué d'un gaz ionisé. Cet astre est d'une grande importance pour l'homme et sa vie. Grâce à la quantité énorme d'énergie et à l'émission d'un flux de particules accélérées (protons, électrons, ions) , il a permis la vie et la photosynthèse. L'énergie dégagée par le Soleil est de 3.86e33 ergs/seconde ou 386 millions de mégawatts. Elle est produite par une fusion nucléaire.

Chaque seconde, 700 000 000 de tonnes d'hydrogène sont converties en 695 000 000 de tonnes d'hélium et 5 000 000 de tonnes (3.86e33 ergs) d'énergie sous forme de rayon gamma. Le Soleil, est une étoile naine jaune. Lorsqu'il aura 12 milliards d'années, sa surface externe s'étendra au-delà de l'orbite actuelle de la Terre ou davantage : il se transformera en une géante rouge, légèrement plus froide en surface qu'actuellement, mais 10 000 fois plus brillante en raison de sa taille gigantesque.

Le Soleil demeurera une géante rouge, brûlant l'hélium dans son noyau, pendant un demi-milliard d'années seulement : sa masse n'est pas suffisante pour qu'il puisse traverser les cycles successifs d'une combustion nucléaire ou d'une explosion cataclysmique, comme cela se produit pour certaines étoiles.

Le Soleil est aujourd'hui vieux d'environ 4,6 milliards d'années. Il s'est formé par l'effondrement gravitationnel d'une nébuleuse sur elle-même. Il recèle assez d'hydrogène dans son noyau pour que la réaction nucléaire dure encore 7,6 milliards d'années. Lorsque le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène, il changera de structure.

Après le stade de géante rouge, les couches externes seront éjectées dans l'espace et donneront naissance à une nébuleuse planétaire. Puis le noyau résiduel du Soleil s'effondrera pour former une naine blanche, petite étoile de la taille de la Terre environ. Enfin il se refroidira lentement pendant plusieurs milliards d'années et deviendra une naine noire.

Au centre du Soleil se trouve le noyau où ont lieu les réactions thermonucléaires. La température est de 14 000 000 K et la pression de 150x109. Le noyau mesure 1/4 du rayon du Soleil. Toute la chaleur émise par le Soleil provient de cette zone. La zone de radiation ou zone radiative se situe approximativement entre 0.25 et 0.7 rayon solaire. La température est de 2 000 000 K. Dans cette zone, il n'y a pas de convection thermique.

La tachocline est une couche épaisse d'environ 3 000 kilomètres qui sépare la zone de radiation de la zone de convection. La zone de convection ou zone convective s'étend de 0.7 rayon solaire du centre à la surface visible du Soleil. La température y passe de 2 000 000 K à 5 800 K. C'est selon un mouvement vertical, par convection, que la chaleur est conduite vers la photosphère.La photosphère est la surface visible du Soleil.

C'est une partie externe de l'étoile qui produit entre autres la lumière visible. La photosphère a une épaisseur d'environ 400 kilomètres. Sa température moyenne est de 6 000 K. Des taches noires apparaissent à sa surface, appelé les taches solaires (Sunspots), et sont à 3 800 K (elles apparaissent noires du fait de leur différence de température avec les régions avoisinantes). Ces taches solaires peuvent être très larges, jusqu'à 50 000 km de diamètre. Source Sciences et Vie image Siences et Avenir

A quelques degrés près, toutes les planètes tournent autour du Soleil dans un

même plan, appelé « plan de l'écliptique ». À 4° près, la Lune tourne aussi

autour de la Terre dans ce même plan.

A quelques degrés près, toutes les planètes tournent autour du Soleil dans un

même plan, appelé « plan de l'écliptique ». À 4° près, la Lune tourne aussi

autour de la Terre dans ce même plan.

Cela se traduit de la manière suivante dans les observations : vus depuis la Terre, Soleil, Lune et planètes se déplacent apparemment sur la voûte céleste en suivant un même grand cercle, l'écliptique.

La Lune est née lorsque la Terre, elle-même à

peine formée, a subi une collision m assive

avec une autre planète de la taille de Mars. Les débris éjectés par la collision

se sont ré-accumulés pour former la Lune. L'impact a aussi provoqué le

démarrage du dernier acte de la formation du noyau de la Terre. Plusieurs

dates ont été précédemment proposées pour cet événement, à partir des mesures

d'isotopes radioactifs: Les planétologues ont découvert «une relation entre le

temps auquel la collision formant la Lune s'est produite et la quantité de

matériau que la Terre a acquise après cette collision géante», explique

l'Observatoire dans un communiqué.

assive

avec une autre planète de la taille de Mars. Les débris éjectés par la collision

se sont ré-accumulés pour former la Lune. L'impact a aussi provoqué le

démarrage du dernier acte de la formation du noyau de la Terre. Plusieurs

dates ont été précédemment proposées pour cet événement, à partir des mesures

d'isotopes radioactifs: Les planétologues ont découvert «une relation entre le

temps auquel la collision formant la Lune s'est produite et la quantité de

matériau que la Terre a acquise après cette collision géante», explique

l'Observatoire dans un communiqué.

D'après la théorie actuelle de la naissance de la Lune, elle aurait été

formée il y a environ 4,51 milliards d'années lorsqu'un impacteur mesurant

environ un dixième de la taille de la Terre a percuté notre planète. Les

simulations suggèrent que notre satellite devrait être composé en majorité des

restes de l'impacteur, appelé Théia. Le problème, c'est que les planètes

sont souvent très différentes les unes des autres. (2015).

Le planétoïde Théia, de la taille de Mars soit 6 500 kilomètres de diamètre, aurait donc, heurté la Terre à la vitesse de 40 000 kilomètres par heure sous un angle oblique, détruisant l'impacteur et éjectant ce dernier ainsi qu'une portion du manteau terrestre en orbite dans l'espace, avant de s'agglomérer pour donner naissance à la Lune.

-** source :rentrer.fr/archives/2015/04/15/31895862.html

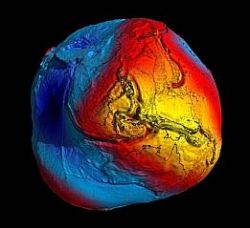

La lune est bien plus qu'un simple satellite pour la Terre: elle maintien

le bouclier magnétique qui nous protège des particules solaire, sans ce

bouclier, la vie n'aurait pu s'épanouir.. en effet, l'influence gravitationnelle

de la lune sur notre planète à cause de la forme aplatie de la terre et des

variations de son axe de rotation, l'orbite de notre Lune est irrégulière. Cette

distorsion engendre assez d'énergie pour maintenir les mouvements du noyau de

notre globe (terre), à l'origine du champ magnétique protecteur qui entoure la

Terre.

La lune est bien plus qu'un simple satellite pour la Terre: elle maintien

le bouclier magnétique qui nous protège des particules solaire, sans ce

bouclier, la vie n'aurait pu s'épanouir.. en effet, l'influence gravitationnelle

de la lune sur notre planète à cause de la forme aplatie de la terre et des

variations de son axe de rotation, l'orbite de notre Lune est irrégulière. Cette

distorsion engendre assez d'énergie pour maintenir les mouvements du noyau de

notre globe (terre), à l'origine du champ magnétique protecteur qui entoure la

Terre.

Source: //galaxie/etoile/systeme_solaire/terre1/lune/page_lune.htm

La lune est un endroit désolé, vide et stérile, sans air, ni végétation. De l'eau est présente sur la Lune mais l'eau liquide ne peut persister à la surface et la vapeur d'eau est décomposée par la lumière du Soleil, ce qui produit de l'hydrogène.

Lune n'a aucune atmosphère. L'absence d'atmosphère sur la Lune est une raison

pour laquelle le ciel est toujours noir, car le spectre de lumière du soleil

n'est pas divisé par une atmosphère. Sur Terre la lumière du soleil est divisé

par les molécules d'air, ce qui nous donne un ciel bleu.

La Lune tourne sur elle-même (en même temps qu'elle tourne autour de la Terre)

en 29,53059 jours. C'est la révolution synodique. la Terre a tourné d'un angle

tandis que la Lune tourne autour de la Terre en effectuant autour de son axe une

rotation en sens inverse (dans un cercle, les rotations sont opposées par

rapport à l'axe de rotation) de même angle a. Pour une rotation de 1° dans un

sens, il y a une contre rotation dans l'autre sens. De ce fait, la Lune nous

présente toujours la même face.

La Lune tourne sur elle-même (en même temps qu'elle tourne autour de la Terre)

en 29,53059 jours. C'est la révolution synodique. la Terre a tourné d'un angle

tandis que la Lune tourne autour de la Terre en effectuant autour de son axe une

rotation en sens inverse (dans un cercle, les rotations sont opposées par

rapport à l'axe de rotation) de même angle a. Pour une rotation de 1° dans un

sens, il y a une contre rotation dans l'autre sens. De ce fait, la Lune nous

présente toujours la même face.

Lorsque la Lune s’est formée, elle se situait aux alentours de 150000 Km de la Terre. Mais le mouvement des marées l’a depuis entrainée de plus en plus loin de la Terre : elle se situe aujourd’hui à plus de 384 000 km de nous.

Au fil des milliards d'années, la force gravitationnelle de la Lune a ralenti la vitesse de rotation de la Terre qui à l'origine était de 6 heures, et qui aujourd'hui est de 24 heures. Et ce ralentissement de la rotation terrestre n'est pas terminé: dans quelques milliards d'années, la durée d'un jour terrestre sera multipliée par cinquante.

linternaute.com/science/espace/pourquoi/06/marees/marees.shtml

-L'héliosphère-

Le champ magnétique interplanétaire, également connu sous le nom de champ magnétique de l'héliosphère, est le champ magnétique du ... Ainsi, la magnétosphère terrestre dévie le vent solaire.

Le Soleil émet en permanence près de 1 million de tonne de matière par seconde

dans

le

milieu interplanétaire. C’est ce que l’on appelle le vent solaire . Le vent

solaire est un plasma c’est-à-dire un gaz constitué principalement d’électron et

de protons mais également d’ions ( atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons

) tels que He² et d’autres plus lourds. La vitesse du vent solaire lent est

d’environ 300km.s. Il varie peu en fonction du cycle solaire et ne dépend pas de

l’activité solaire. Le vent solaire rapide quant à lui est varie entre 500 et

800 km.s . Il dépend fortement du cycle et de l’activité solaire. Ce sont ses

sursauts qui pourront avoir des conséquences sur Terre.

L'héliosphère est une gigantesque bulle de gaz dont la forme et la dimension

varient

selon la rotation, le déplacement,

l'activité et le champ magnétique du Soleil. Ainsi, la rotation du Soleil sur

lui-même crée la forme spiralée de l'héliosphère et le déplacement du Soleil

crée la forme allongée de l'héliosphère.

selon la rotation, le déplacement,

l'activité et le champ magnétique du Soleil. Ainsi, la rotation du Soleil sur

lui-même crée la forme spiralée de l'héliosphère et le déplacement du Soleil

crée la forme allongée de l'héliosphère.

La magnétosphère terrestre s'oppose au vent solaire . Elle nous protège contre le vent solaire et agit comme un bouclier. La magnétosphère, qui devrait ressembler à celle générée par un dipôle, est déformée par le vent solaire. Elle est compressée du côté diurne alors qu'elle s'étend à de grandes distances du côté nocturne.

Les particules du vent solaire piégées

dans le champ magnétique terrestre ont tendance à s'accumuler dans la ceinture

de Van Allen et provoquent les aurores polaires

lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre à proximité des pôles.

D'autres planètes possédant un champ magnétique ont aussi leurs propres aurores

; Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune en sont des exemples. Le vent solaire est

aussi responsable de la deuxième queue des comètes. Cette queue, constituée de

plasma, est toujours dirigée à l'opposé du Soleil (comme une ombre).

Les particules du vent solaire piégées

dans le champ magnétique terrestre ont tendance à s'accumuler dans la ceinture

de Van Allen et provoquent les aurores polaires

lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre à proximité des pôles.

D'autres planètes possédant un champ magnétique ont aussi leurs propres aurores

; Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune en sont des exemples. Le vent solaire est

aussi responsable de la deuxième queue des comètes. Cette queue, constituée de

plasma, est toujours dirigée à l'opposé du Soleil (comme une ombre).

Les rafales de vent solaire particulièrement énergétiques provoquées par des

éruptions solaires, des éjections de masse coronale et autres phénomènes sont

appelées tempêtes solaires. Pendant une éruption solaire, le nombre de

particules atteignant l'atmosphère terrestre est de 10 000 (à comparer à 10

particules en l'absence d'éruption). Celles-ci peuvent soumettre les sondes

spatiales et les satellites à de grandes doses de radiations ce qui va perturber

fortement la transmission des signaux électromagnétiques comme ceux de la radio

et de la télévision.

Elles peuvent générer sur Terre des courants continus sur les lignes à haute

tension de grandes longueurs, ce qui provoque des surchauffes dans les

transformateurs des postes électriques. Par exemple, en 1989 au Canada, environ

six millions de personnes desservies par Hydro-Québec se sont retrouvées sans

électricité à cause d'un orage magnétique. Elles peuvent également provoquer des

courants induits dans les pipelines ce qui accélère leur corrosion.

-Les Comètes-

-Les Comètes-

.jpg)

Les comètes ont deux origines possibles:

la Ceinture de Kuiper, située au-delà de Neptune, et le Nuage d'Oort, situé au-delà de Pluton, à des distances extrêmes du Soleil. Mais des astronomes ont découvert durant la dernière décennie au moins 12 comètes actives, dans une troisième région du Système solaire, la Ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

Des découvertes plutôt surprenantes. Jusqu'à présent, cette région a été considérée principalement comme un dépotoir pour les objets célestes constitués essentiellement de roche et de métaux que sont les astéroïdes, restes de planètes avortées.

Il a été constaté que certains d'entre eux ne sont finalement pas des

pierres mortes, mais des comètes dormantes qui peuvent encore revenir à la vie

si l'énergie qu'elles reçoivent du Soleil augmente de quelques pour cents.

Quand elles passent relativement près de Jupiter, la plus grosse planète du

Système solaire, les comètes subissent des perturbations qui modifient leur

orbite. Cela peut diminuer la distance entre la comète et le Soleil et suffire à

la "réveiller". Selon cette interprétation, chacune des milliers des voisines

endormies. Ces comètes sont appelées "lazare" pourraient potentiellement revenir

à la vie. Ces résultats sont publiés dans une revue de la Société Royale

d'Astronomie

- Terre -

Galliléé n'avait pas les instruments voulu pour voir que la Terre n'était pas

tout a fait ronde!

On suppose qu'une activité chimique intense dans

un milieu hautement énergétique a produit une molécule capable de se reproduire,

dans un système particulier, il y a environ 4 milliards d'années. On pense que

la vie elle-même serait apparue entre 200 et 500 millions d'années plus tard.

On suppose qu'une activité chimique intense dans

un milieu hautement énergétique a produit une molécule capable de se reproduire,

dans un système particulier, il y a environ 4 milliards d'années. On pense que

la vie elle-même serait apparue entre 200 et 500 millions d'années plus tard.

Le développement de la photosynthèse, active depuis bien avant 3 à 3,5 milliards

d'années avant le présent, permit à la vie d'exploiter directement l'énergie du

Soleil. Celle-ci produisit de l'oxygène qui s'accumula dans l'atmosphère, à

partir d'environ 2,5 milliards d'années avant le présent, et forma la couche

d'ozone (une forme d'oxygène [O3]) dans la haute atmosphère, lorsque les niveaux

d'oxygène dépassèrent quelques pourcents. Le regroupement de petites cellules

entraîna le développement de cellules complexes appelées eucaryotes. Les

premiers organismes multicellulaires formés de cellules au sein de colonies

devinrent de plus en plus spécialisés. Aidées par l'absorption des dangereux

rayons ultraviolets par la couche d'ozone, des colonies bactériennes pourraient

avoir colonisé la surface de la Terre, dès ces époques lointaines. Les plantes

et les animaux pluricellulaires ne colonisèrent la terre ferme qu'à partir de la

fin du Cambrien (pour mousses, lichens et champignons) et pendant l'Ordovicien

(pour les premiers végétaux vasculaires et les arthropodes), le Silurien (pour

les gastéropodes ?) et le Dévonien (pour les vertébrés)[réf. nécessaire].

Depuis les années 1960, il a été proposé une hypothèse selon laquelle une ou

plusieurs séries de glaciations globales eurent lieu il y a 750 à 580 millions

d'années, pendant le Néoprotérozoïque, et qui couvrirent la planète d'une couche

de glace. Cette hypothèse a été nommée Snowball Earth (« Terre boule de neige

»), et est d'un intérêt particulier parce qu'elle précède l'explosion

cambrienne, quand des formes de vies multicellulaires commencèrent à proliférer.

À la suite de l'explosion cambrienne, il y a environ 535 millions d'années, cinq

extinctions massives se produisirent. La dernière extinction majeure date de 66

millions d'années, quand une météorite est entrée en collision avec la Terre,

exterminant les dinosaures et d'autres grands reptiles, épargnant de plus petits

animaux comme les mammifères, les oiseaux, ou encore les lézards.

Dans les 66 millions d'années qui se sont écoulées depuis, les mammifères se

sont diversifiés, le genre humain (Homo) s'étant développé depuis deux millions

d'années. Des changements périodiques à long terme de l'orbite de la Terre,

causés par l'influence gravitationnelle des autres astres, sont probablement une

des causes des glaciations qui ont plus que doublé les zones polaires de la

planète, périodiquement dans les derniers millions d'années[réf. nécessaire].

À l'issue de la dernière glaciation, le développement de l'agriculture et,

ensuite, des civilisations, permit aux humains de modifier la surface de la

Terre dans une courte période de temps, comme aucune autre espèce avant eux,

affectant la nature tout comme les autres formes de vie.

L'histoire de la

terre et de la vie...

Résumer l'histoire de la vie sur la Terre en une page est impossible... En 4,5

milliard d'années, des millions d'espèces sont apparues, se sont développées et

ont finalement disparu. Et nous ne pouvons parler que des espèces animales ou

végétales dont nous avons découvert des fossiles ou des traces ! Même

aujourd'hui les scientifiques identifient et décrivent plus de 15 000 espèces

par an... Parmi ce foisonnement, l'homme, ou Homo sapiens, n'apparaît finalement

que récemment, il y a 200 000 ans. Si l'homme n'est qu'une seule des espèces sur

les 8,7 millions d'espèces vivantes peuplant la Terre, c'est la seule dont les

dégâts et les conséquences constituent un risque réel pour la planète et pour la

vie.

Source :/www.hominides.com/html/chronologie/chronoterre.php

.jpg) Les

cyanobactéries sont peut-être apparues il y a 3,5 milliards d'années.

Capables de réaliser la photosynthèse, elles ont transformé du dioxyde de

carbone en dioxygène. C'est en partie grâce à elles que la vie a pu émerger en

dehors des océans. © elapied, Wikipédia, cc by sa 3.0

Les

cyanobactéries sont peut-être apparues il y a 3,5 milliards d'années.

Capables de réaliser la photosynthèse, elles ont transformé du dioxyde de

carbone en dioxygène. C'est en partie grâce à elles que la vie a pu émerger en

dehors des océans. © elapied, Wikipédia, cc by sa 3.0

Pour résumer, il existe de nombreux scénarios pour expliquer l'origine de la

vie, preuve que la question est bien loin d'être résolue. D'ailleurs,

connaîtra-t-on un jour le fin mot de l'histoire ?

Mais qu'y avait-il avant ? Ces bactéries sont-elles apparues spontanément sur

Terre ou bien sont-elles nées de l'association de divers éléments organiques ?

Dans ce cas, d'où viendraient les briques du vivant : des conditions de vie sur

Terre ou de l'espace, comme le pensent certains ? Le débat reste ouvert et

chaque théorie dispose de ses arguments.

Source FUTURA Science (santé)

-Rien cependant n'atteste que cela s'est réellement produit sur Terre et des doutes persistent quant à la possibilité que ces êtres vivants pionniers aient pu résister à l’entrée de la météorite dans l’atmosphère terrestre.

Dessous -Source de Éric Postaire -copie exacte-

Conseiller des Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences, membre

correspondant de l’Académie nationale de pharmacie.

-Deux axes ont été retenus pour l’organisation des interventions et des débats

autour des Hypothèses sur les origines de la vie.

De la chimie avant la vie aux premières cellules - L’invention des acteurs

chimiques de la vie.

.jpg)

À la suite du "big-bang", qui s’est produit, les éléments de l’univers se sont créés progressivement, dans l’ordre du tableau périodique des éléments de Mendeleïev.

Les molécules sont ensuite apparues et, à un moment donné de leur complexification, se seraient regroupées dans un espace clos, limité par une membrane cellulaire formée d’une double couche de molécules lipidiques. C’est au cours de cette période que sont apparus les protéines et les acides nucléiques : savoir comment ces deux macromolécules ont été recrutées constitue aujourd’hui le défi le plus important pour comprendre les origines de la vie. Par la suite, s’est mise en route une lente construction de la première cellule, jusqu’au « déclic » qui a permis son émancipation :

par quels mécanismes? L'évolution 150 ans après Darwin - Des cataclysmes dans

l'apparition et la disparition de la vie.

Plusieurs grands événements ont rythmé l’évolution. Le premier est l’apparition,

il y a 2 milliards d’années, de bactéries unicellulaires dotées d’un appareil

photosynthétique analogue à celui que l’on connaît chez les plantes supérieures.

Le second, encore mal connu mais d’une importance exceptionnelle, est

l’apparition des eucaryotes à partir du monde des procaryotes. Le troisième,

quant à lui, est intervenu il y a 850 millions d’années, soit bien après

l’apparition de la cellule procaryote : il s’agit de la naissance d’une cellule

issue d’une nouvelle symbiose entre deux types cellulaires. Enfin, le dernier

événement est une endosymbiose supplémentaire entre une cellule eucaryote

hautement différenciée,

renfermant des mitochondries, et une cyanophycée, capable d’assumer la totalité

de la photosynthèse.

La vie est très fragile. Soumise aux aléas environnementaux d’ordre climatique,

tectonique et météorique, qui ont parfois débouché sur l’éradication totale de

nombreuses espèces, elle ne tient qu’à un fil. Pour autant, la vie est repartie

à chaque fois, se complexifiant davantage à partir des espèces, souvent de

petite taille, qui ont survécu.

- Retour

Menu Univers-

Images et textes avec Google: et Sciences et Avenir